县域医疗与养老建筑统筹规划的设计策略研究——以四川省丹棱县人民医院与老年养护院建设项目为例(节选)

时间:2025-09-19 作者:HKAOHUA 浏览:

本文以四川省丹棱县人民医院新址修建项目及老年养护院建设项目为研究对象,提出“区位协同-功能互补-资源共享”三位一体规划框架。通过空间邻近布局、功能模块化整合及设备共享机制,解决县域医养资源错配问题。项目融合当地大雅文化,结合全新医院设计理念,实现运营成本降低、服务效率提升等目的。

Episode Ⅰ研究背景与意义

(一)县域老龄化挑战

丹棱县作为典型的县域地区,常住人口约15万,其中60岁以上老年人口占比达23.5%,慢性病患病率高达18.7%,老龄化与健康服务需求的矛盾日益突出。从资源分布来看,县域医疗资源呈现“碎片化”特征:在3km半径范围内集中了县人民医院、中医院等5家医疗机构,但由于缺乏协同机制,资源利用率不足60%,存在设备重复购置、服务重叠与空白并存等问题。例如,县人民医院的呼吸内科(省级重点专科)与养护院的慢性病管理服务未形成衔接,导致老年慢性病患者需在多机构间往返,服务体验较差。

(二)政策与技术驱动

政策方面:《四川省 “十四五” 民政事业发展规划》(川民发〔2021〕193号)明确提出“构建县域医养服务网络”,要求整合医疗与养老资源,形成覆盖城乡的服务体系;《综合医院建设标准》(建标2021)则对医疗机构规模作出刚性规定,明确“三级医院床位不低于500张”,为项目的床位配置与功能设计提供了政策依据。

同时医联体政策的推进为破解这一困境提供了新思路。《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》明确提出“构建县域医共体”,通过整合县乡村三级医疗资源,引导患者分级就医。丹棱县项目正是在此背景下,将医养建筑统筹规划纳入县域医联体网络,形成“医疗-养老-基层卫生机构”的协同体系。

技术层面:第五代医院“以患者为中心、智慧化、模块化”的理念,与智慧养老系统的发展,为医养建筑的统筹设计提供了核心支撑。第五代医院的设计思路强调空间的灵活性与资源的高效利用,智慧养老系统则通过实时监测与数据共享,实现医疗与养老服务的无缝衔接,二者共同构成了项目规划的技术基础。

Episode Ⅱ统筹规划理论框架

(一)“三位一体”协同模型与医联体融合

针对县域医养资源的分散化问题,本文提出“区位协同-功能互补-资源共享”三位一体协同模型,通过空间、功能与资源的深度整合,实现医养服务的高效联动。

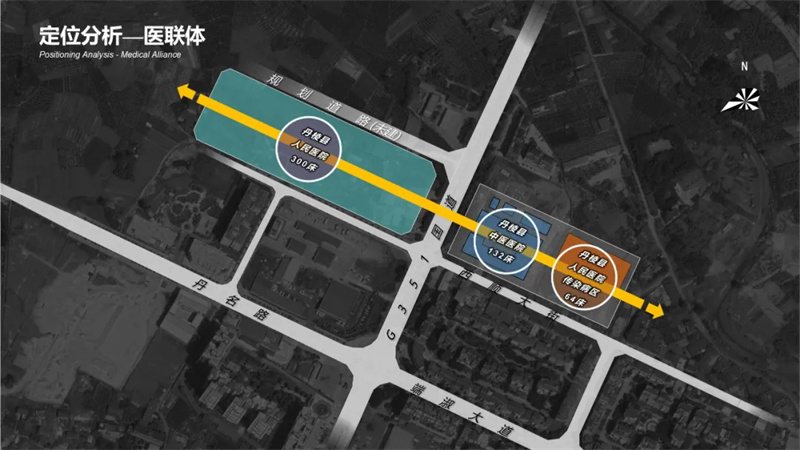

定位分析——医联体

1、区位协同:嵌入医联体空间网络

医疗与养老建筑直线距离30m,通过连廊实现5分钟应急响应,这一布局不仅满足医养直接协同需求,更作为县域医联体的“节点”,与县中医院(2km)、社区卫生服务中心(1.5km)形成三级服务圈:

核心圈(30m):医院与养护院应急联动;

中间圈(1.5km):社区卫生服务中心承担基础慢病管理;

外围圈(2km):中医院提供中医康复支持。

定位分析——用地考虑

本次建设用地东临G351国道,分别为40亩医疗用地(A5)及20亩福利用地(A6)来实现统筹设置考虑。

区位协同的核心是通过空间邻近性提升应急响应效率与环境适配性。项目中,医疗建筑(县人民医院新址)与养老建筑(老年养护院)的直线距离严格控制在50米,通过连廊及地面的快速连接,确保老年患者突发疾病时能实现5分钟内应急响应。同时,基于区域风向分析,将医疗废弃物处理区、发热门诊等污染源设置于下风向,避免对养护院生活区域造成空气污染,保障老年人居住环境的安全性。

这种布局既满足了《综合医院建设标准》中对医疗应急通道的要求,又通过风向优化实现了“环境友好型”设计,体现了空间规划中“效率与安全并重”的原则。

2、功能互补

基于医疗与养老服务的差异性与关联性,构建功能模块化互补体系,明确医院与养护院的核心职责与协同路径,具体如下表所示:

功能互补的核心是“各司其职、无缝衔接”:医院聚焦急性诊疗与重症处理,养护院专注日常照护与康复,通过绿色通道、数据共享等机制,避免服务断层或重复。例如,养护院的中医治未病科与医院的肿瘤筛查服务形成“预防-筛查-干预”闭环,显著提升老年健康管理效率。

3、资源共享

资源共享是降低成本、提升效率的关键,主要包括设备共享与服务整合两大维度:

设备共享:共用CT、MRI等大型医疗设备,通过错峰调度(医院白天优先使用,养护院晚间预约使用)提高设备利用率。据测算,大型设备共享可使单机使用时长从每天6小时提升至10小时,年运营成本降低约28%。同时相关机电及消防用房也是统筹设计,分布实施。

服务整合:统一后勤保障系统,包括浆洗房、食堂、安保等。例如,食堂采用“中央厨房+分区配送”模式,根据医院患者与养护院老人的饮食需求(如低糖、软食)差异化配餐,既减少重复建设,又提升服务专业化水平。

(二)空间设计创新

空间设计需兼顾医疗功能的专业性与养老服务的适老性,同时融入地域文化,形成“功能+人文” 双驱动的设计体系。

功能分区

1、适老化设计体系

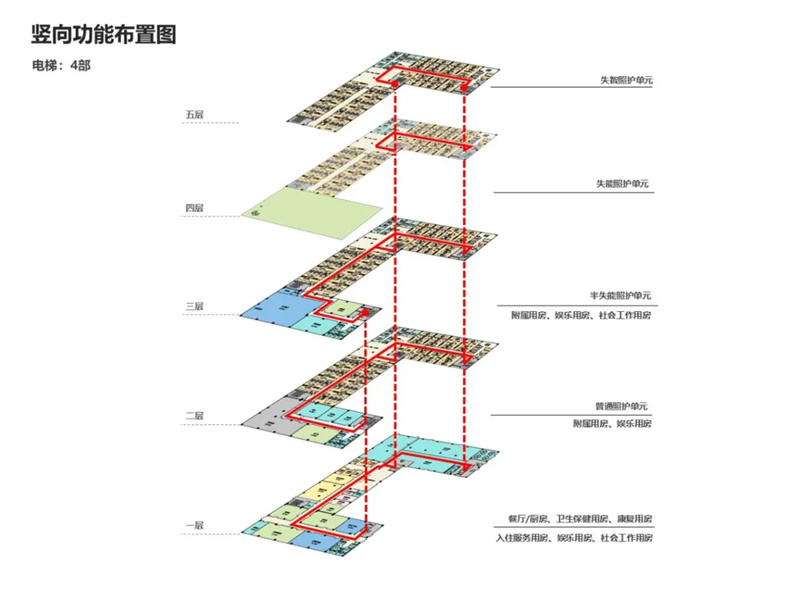

针对老年群体的多元化需求,项目创新采用“五层分区照护”体系,实现精准化服务:

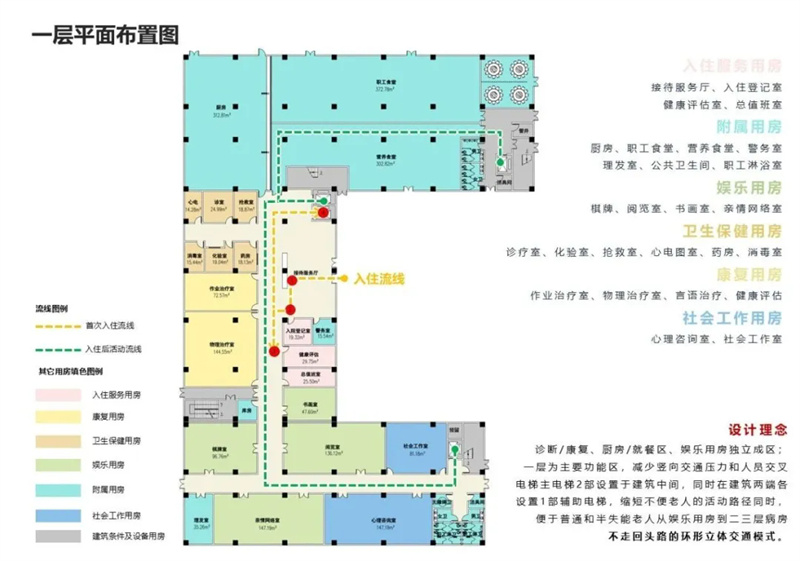

1F(自理老人区):设置文娱活动区(书画室、棋牌室、多功能礼堂),配备智能储物柜与紧急呼叫按钮,满足自理老人的社交与自主活动需求;

本层的思考点:不走回头路的环形立体交通模式。

提出诊断/康复、厨房/就餐区、娱乐用房独立成区;一层为主要功能区,减少竖向交通压力和人员交叉,主电梯2部设置于建筑中间,并在建筑两端各设置1部辅助电梯,缩短不便老人的活动路径,同时便于普通和半失能老人从娱乐用房到二三层病房。

一层平面布置图

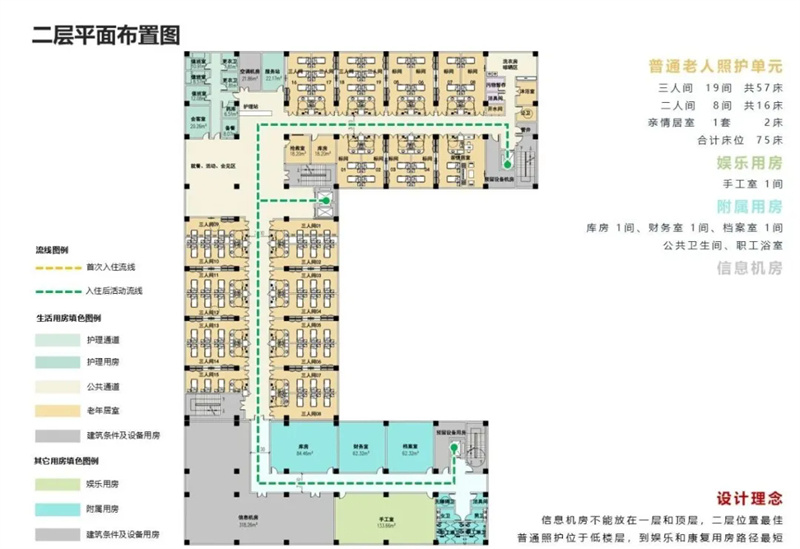

2F(半失能老人区):以康复训练为核心,配置步态训练仪、针灸理疗床等设备,结合专业康复师指导,提升老人生活自理能力;

本层的思考点:信息机房不能放在一层和顶层,二层位置最佳;普通照护位于低楼层,到娱乐和康复用房路径最短。

二层平面布置图

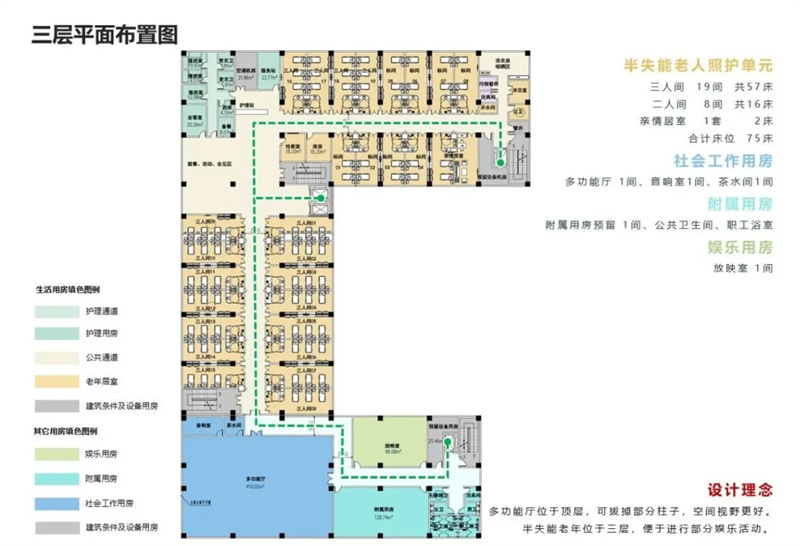

3F(失能老人区):采用模块化护理单元,每单元包含8张护理床,配备集中供氧、负压吸引系统,护士站24小时值班,实现“床旁即服务”;

本层的思考点:多功能厅位于顶层,可拔掉部分柱子,空间视野更好。半失能老年位于三层,便于进行部分娱乐活动。

三层平面布置图

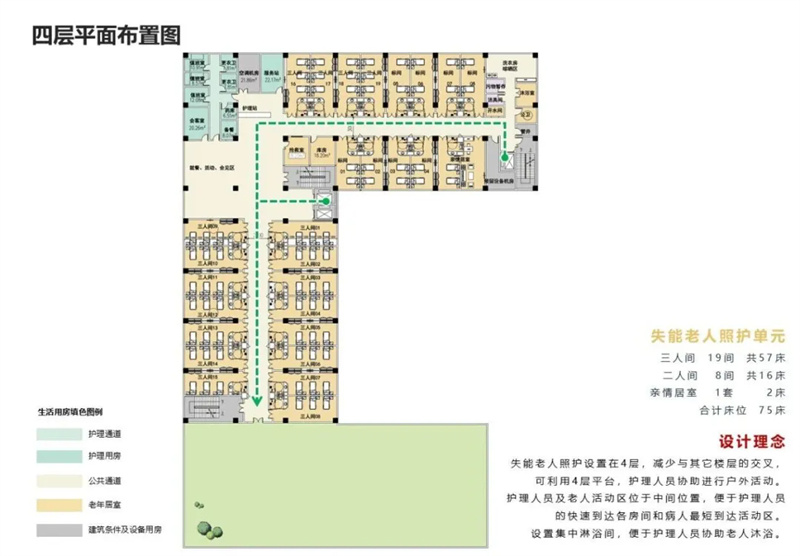

4F(失智老人区):为封闭照护单元,采用色彩分区(如走廊墙面用暖色调引导方向)、记忆墙(家庭照片展示)等设计,减少老人走失风险;

本层思考点:失能老人照护设置在4层,减少与其它楼层的交叉,可利用4层平台,护理人员协助进行户外活动。护理人员及老人活动区位于中间位置,便于护理人员快速到达各房间和病人最短到达活动区。设置集中淋浴间,便于护理人员协助老人沐浴。

四层平面布置图

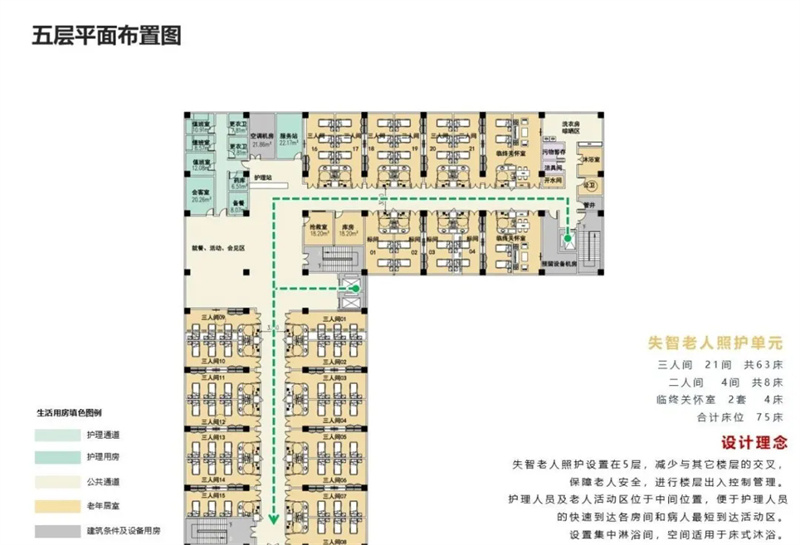

5F(临终关怀区):设置独立出入口与庭院,配备家属陪伴室与心理疏导室,通过温馨化设计减轻患者与家属的心理压力。

五层平面布置图

同时,全楼采用无障碍系统:零高差地面(避免轮椅通行障碍)、双扶手走廊(扶手高度0.8-0.9m,材质为防滑塑胶)、卫生间紧急呼叫按钮(距地面0.4m),全面保障老年人通行与生活安全。

竖向功能布置图

2、文化融合设计

建筑设计深度融合丹棱“大雅文化”与地域符号,实现“环境育人”与情感共鸣:

建筑立面:提取“大雅堂”传统建筑的飞檐、格栅元素,新中式的对称气势与院区门诊大厅结合,不仅体现出建筑本身的张力,更能体现建筑形式追随功能的最大原则。采用深棕色的建筑立面材质与浅色石材组合,既保留中式韵味,又通过现代材料降低维护成本;

景观设计: 医疗区域采用了“移步异景”的设计理念,旨在打造去医院化的设计思路,养老区域则是引用“老有所乐,老有所养”的五感花园设计思路,在养护院庭院设置适老化的景观考虑,同时对中医药药材的使用,既呼应当地文化记忆,又通过”五感花园“让老人从视觉听觉嗅觉味觉触觉感受环境;

室内装饰:整体采用具有新中式元素的墙面装饰与“大雅文化——新中式、雅致”的主题,将地域文化融入日常生活场景,增强医院及养护院的归属感。

这种设计理念与日本“地域文化符号融入养老设施”的做法一脉相承,通过熟悉的文化环境降低老年人的心理疏离感。

Episode Ⅲ项目实证分析

(一)医疗功能整合

1、人民医院核心功能

医院按三级乙等标准设计,设置急诊科、ICU、呼吸内科(省级重点专科)等科室,床位500张,满足《综合医院建设标准》要求。

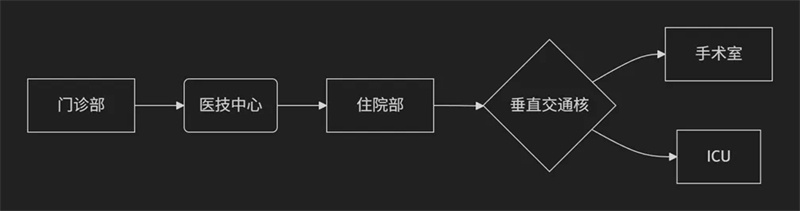

空间布局采用 “门诊-医技-住院” 一体化多层设计:

门诊部与医技中心(含 CT、MRI 室)通过连廊直接连通,患者检查动线缩短至50米;

手术室紧邻 ICU(直线距离20米),设置专用通道,确保术后患者快速转运;

住院部按疾病类型分区(如呼吸内科病区、肿瘤病区),每个病区配备独立护士站与康复区,减少交叉感染风险。

2、养护院特色功能

养护院聚焦老年照护与康复,核心功能包括:

智慧养老系统:配置床垫压力传感器(实时监测老人离床、翻身频率)、可穿戴设备(心率、血氧监测),数据同步至医院信息系统,异常时自动报警。该系统借鉴了“虚拟养老院”的技术理念,通过数字化手段实现远程监护;

疗愈花园:采用“五感刺激”设计 ——视觉(四季花卉搭配)、听觉(流水与风铃)、嗅觉(薰衣草、桂花)、触觉(鹅卵石步道)、味觉(可食用果蔬园),通过自然环境促进老人身心康复;

中医康复区:设置针灸室、艾灸馆,结合医院中医专家定期坐诊,形成“西医诊疗+中医康复”的特色服务模式,与《中医药健康服务发展规划》中“中医治未病”理念相呼应。

Episode Ⅳ结论与推广价值

(一)创新成果

理论创新:提出“建筑群”概念,明确服务半径≤500米的空间标准,通过区位、功能、资源的协同,解决县域医养资源分散化问题;

技术突破:开发模块化适老单元,将护理、康复、监测功能整合为标准化模块,可根据不同县域的老龄化程度灵活调整配置,提升项目适应性;

实践突破:建立 “30m应急响应+2km基层联动+20km区域协同” 的三级服务半径标准;

模式创新:融合 “政策-技术-文化” 三要素,形成可复制的县域医养结合范式,弥补了现有研究中“重城市、轻县域”的不足。

(二)实践价值

经济效益:项目运营成本降低32%,设备利用率提升40%,为县域财政减轻了医养服务投入压力;

社会效益:县域医养服务覆盖率从原60%提升至95%,老年人急诊响应时间缩短至5分钟内,慢性病管理率提升25%,显著改善了老年群体的生活质量;

政策价值:响应《“健康中国2030”规划纲要》中“推进医养结合”的要求,为四川省乃至全国县域医养服务网络建设提供了实践样本。

(三)推广建议

“丹棱模式” 可在相关省市及同类县域推广,具体路径包括:

前期调研:结合当地老龄化率、医疗资源分布制定适配方案,参考日本 “三层次医养体系” 的分级标准;

政策联动:对接省级“医养服务网络”政策,争取税收减免等支持,同时推动长期护理保险试点,减轻个人负担;

人才培育:与本地职业院校合作开设老年护理专业,建立 “医护人员多点执业” 机制,缓解专业人才短缺问题。

未来研究可聚焦智慧运维系统开发与跨区域资源调度机制,进一步提升医养服务的智能化与规模化水平。

参考文献:

[1] 《老年人照料设施建筑设计标准》(JGJ 450—2018 )

[2] 《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014(2024年版)

[3] 德勤中国.探索健康养老的 “最后一公里”—— 中国医养结合趋势展望 [R]. 2018.

[4] 许妍妍.医养一体化养老院建筑设计研究—— 以南京 “欧谋庭” 为例[D].东南大学,2016.

[5] 黄子源.“医养结合”的养老服务模式探讨——以某市某老年护理院为例[J].经济与社会发展,2016.

编审丨品牌管理部、改造设计部、澳华研究院

素材丨改造设计部 简书琪